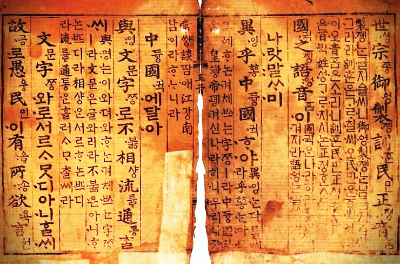

훈민정음 기초지식2

◉ 음절삼분법

훈민정음은 언어와의 구조에 대응시키면 음소 문자 체계이지만, 문자의 실제 운용에 있소소는 말소리의 음절 단위에 문자의 일정한 묶음을 대응시켜 음절 단위의 문자표기를 창안하였다. 음절단위로 쓴 글자를 ‘음절자’라 부르고 훈민정음 창제자들은 말소리의 단위를 표기할 때는 초성, 중성, 종성이 합해진 음절단위를 기본으로 삼았다. 우리말의 음운 분석은 중국 음운학의 영향을 받아 이뤄졌는데 중국 음운학에서는 단음절인 한자음을 성모와 운모로 이분하는 반절법을 바탕으로 하고 있었다. 현대 음운학적 관점에서 살펴보면 성모는 음절 첫 자음을 뜻하고 운모는 성모를 제외한 음절의 나머지(모음 및 음절종성)를 가리킨다. 그러나 세종은 운모의 끝부분인 음절말 자음을 운모에서 분리시켜 종성자로 세웠다. 성모를 ‘초성’으로, 음절 끝 자음을 제외한 운모를 ‘종성’으로 음절 끝 자음을 ‘종성’으로 하는 음절의 삼분법을 확립했다.

◉ 초성표기

1) 병서 (가로쓰기)는 초성 글자 두 개 혹은 세 개를 가로(수평)으로 나란히 결합하는 방법을 말한다. 병서는 세로(상하)로 쓰는 연서와 구별된다. 병서에는 동일한 문자를 나란히 결합하는 각자병서와 서로 다른 문자를 나란히 결합하는 합용병서가 있다. 각자병서는 초성에만 나타나는데 전청을 병서하여 전탁음이 된 것이다. 각자병서에는 ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅉ, ㅎㅎ, ㅇㅇ, ㄴㄴ’의 8자가 있었다. 각자병서는 주로 동국정운식 한자음 표기에 사용되었다. 합용병서는 크게 ㅅ계 합용병서, ㅂ계 합용병서, ㅄ계 합용병서로 구분된다. ㅅ계 합용병서 중에서 어두음에 사용되는 것은 ‘ㅺ, ㅻ, ㅼ, ㅽ’ 이 있고, 어중음에 사용되는 것은 ‘ㅺ, ㅼ, ㅽ’이 있다. ㅂ계 합용병서 중에서 어두음에 사용되는 것은 ‘ㅳ, ㅄ, ㅶ, ㅷ’이 있고 어중음에 사용되는 것은 ‘ㅄ, ㅶ’ 이 있다. 마지막으로 ㅄ계 합용병서 중에서 어두음에 사용되는 것은 ‘ㅴ, ㅵ’이 있고 어중음에 사용되는 것은 ‘ㅵ’이 있다.

2) 연서(세로쓰기)는 세로로 서로 다른 자음을 연달아 쓰는 것을 말한다. ‘ㅇ’을 입술소리(순음)아래 이어 쓰면 입술가벼운소리(순경음)가 된다는 규정이다. 연서로 쓰인 글자는 ㅱ, ㅸ, ㅹ, ㆄ 등이다.

◉ 중성표기 - 부서

부서법은 초성자와 중성자를 결합하여 쓰는 방법을 규정한 것이다. 해례에서 ‘모든 글자가 반드시 합해져야 음이된다’ 라고 규정한 것이 바로 이것이다. 초성과 중성 글자를 결합하여 쓸 때, •ㅡㅗㅜㅛㅠ는 초성 글자 아래에 위치하도록 쓰고, ㅣㅏㅓㅑㅕ는 초성 글자의 오른쪽에 위치하여 쓰도록 규정하였다. 이런 방식을 오늘날에 모아쓰기라 하고 이렇게 모아 쓴 글자를 ‘음절자’라고 부른다. 이 모아쓰기 방식은 본질적으로 음소문자로 만든 훈민정음을 음절문자처럼 기능하도록 하였다. 그리하여 훈민정음은 음소문자이면서 동시에 음절문자처럼 사용되고 있는 것이다.

◉ 종성 표기

1) 종성부용초성

<예의>편에서는 초성과 중성을 각각 예를 들어 언급한 뒤, 종성에 대한 규정은 ‘종성부용초성’이라는 여섯 글자로 간단하게 설명했다. 초성에 쓰이는 모든 글자는 종성에도 사용가능하다는 것이다. 원칙적으로는 전청자(ㄱ,ㄴ,ㅂ,ㅅ,ㅈ,ᇹ), 차청자(ㅋ,ㅌ,ㅍ,ㅊ,ㅎ), 전탁자(ㄲㄸㅃㅆㅉㅎㅎ), 불청불탁자(ㅇ,ㄴ,ㅁ,ㅇ,ㄹ,ㅿ) 모두를 종성자로 사용할 수 있다. 이러한 표기법은 <용비어천가>, <월인천강지곡> 등 세종 당시 간행된 문헌에 한정되어있다. 이 규정은 기본 형태를 밝혀 적는 방법이지만 실제로 사용할 때는 매우 어렵고 복잡하기 때문에 ‘팔자가족용’이라는 제한 규정이 덧붙는다.

2) 팔자가족용

모든 초성을 종성에 써도록 하는 ‘종성부용초성’은 하나의 이상이었고, 실제로 사용된 종성표기는 ‘팔자가족용’이라는 제한 규정에 따랐다. 이것은 종성표기에 ‘ㄱ,ㅇ,ㄷ,ㄴ,ㅂ,ㅁ,ㄹ,ㅅ’라는 여덟 글자만 써도 족하다는 것이다. 원칙적으로 종성자로 불청불탁자를 비롯한 전청자, 차청자, 전탁자 등의 모든 문자를 사용할 수 있지만, 종성자를 ㅅ으로 사용하는 것처럼 ㄱ,ㅇ,ㄷ,ㄴ,ㅂ,ㅁ,ㄹ,ㅅ의 여덟자 만으로도 종성의 표기를 넉넉히 할 수 있다는 것이다. 이것은 음절말 또는 어말에서의 중화현상을 표기에 반영한 음소적 표기이다. ‘종성부용초성’의 원칙론보다 쉽고 간편해 더 실용적인 원칙 ‘팔자가족용’을 선택한 것이다.

3)겹종성표기

종성의 겹닿는 소리는 ㅅ계, ㄴ계, ㄹ계가 있는데 대게 뒤에 노히는 글자가 탈락된다.

ㅅㄱ, ㅅㄷ-> ㅅ

ㄳ, ㅄ -> ㄱ, ㅂ

ㄴ계 겹닿소리는 ‘앉-’, ‘엱-’이 있는데 /ㄵ/이 /ㄴㅅ/으로 바뀌거나 /ㅅ/으로 바뀌어 표기되기도 한다. ㄹ계 겹닿소리는 거의 예외없이 겹받침으로 표기되었다.

◉ 음절표기

1) 연철과 분철

음절단위가 실제로 발음될 떄 그것을 소리나는 대로 표기하는 것이 연철방식이고 어간형태를 밝혀 적는 것이 분철방식이다. 15세기 체언의 경우 분철이 우세하고 용언은 대부분 연철되었다. 차차 시대가 흐르면서 분철의 경향이 더 우세해져 17세기 이후의 한글문현에는 분철의 경향이 뚜렷해졌다. 현대국어의 한글맞춤법은 전면적인 분철법을 택하였다.

2) 사잇소리표기

사잇소리는 울림 소리 사이에서 소리가 약화디는 것을 막기 위해 ‘소리 없는 휴지’를 두는 것을 말한다. 즉 형태소 경계의 울림소리에서 발생하는 소리없는 휴지 현상이라 할 수 있다. 한자음의 표기에는 사잇소리가 여러 가지 쓰인다. ㅇ 뒤 ㄱ / ㄴ뒤 ㄷ / ㅁ뒤 ㅂ / ㅇ뒤 ,ᇹ / ㅱ 뒤 ㅸ / 유성음 사이 ㅿ가 있다. 사잇소리는 앞ㅅ소리 종성의 조음위치를 파악하여 같은 계열의 약한 소리(평음자)를 쓰고 있으며 앞소가 울림소리라는 음운적 조건을 가지고 있다. 그런데 위의 사잇소리들은 의식적으로 체계에 맞추려고 하는 것이 보인다. 인위적인 표기 체계의 억지로 맞춘 사잇소리는 체계상 표기에 지나지 않고 점차 ‘ㅅ’ 하나로 통일되어 갔다.

3) 성조표기

훈민정음에서는 성조의 표기 규정을 세우고 있다. “왼쪽에 한 점을 더하면 곧 거성이 되고, 두 점을 더하면 곧 상성이 되고, 없으면 곧 평성이 된다. 잆성은 접을 더하는 것은 같으나 촉급하다.” 이것은 중국의 전통적인 성운학 체계에 맞추려는 형식적 체계이며 실질적으로는 거성, 상성, 평성의 세 소리이다. 그 표기는 점을 글자의 왼쪽에 붙이되, 점의 있고 없음과 있을 때는 개수의 하나와 둘로써 표시한다. 성조는 소리의 장단과 높낮이를 통해 의미를 변별할 수 있었다. 이렇게 성조의표기 규정을 세우고 실제 문헌에서도 성조를 표기한 것은 15세기의 우리말이 ‘성조언어’였기 때문이다. 성조언어에서는 소리가 같은 말, 즉 동음어가 성조에 의해서 구분된다. 따라서 성조가 중요한 변별자질이 되는 것이다.

4) 한자음표기

한자음은 우리말에 쓰여서 우리말과 어울려 쓰는 경우에도 소리나는 대로 적지 않고 한자음의 꼴을 살려 적는 특수한 표기법을 썼다. 한자음은 우리말 표기법과 달리 한자음의 원형을 지켜서 적었다. 한자음을 원래대로 적은 것은 한자는 각 글자가 나눌 수 없는 단위인 것처럼 발음도 그러하다고 본 것이다. 이 점에 대해서 훈민정음 해례에서는 이렇게 말했다.

“한문과 우리말을 섞어쓸 때는 곧 글자의 소리에 따라 중성이나 종성으로 보충한다.”

우리말의 소리와 한자발음이 서로 결합하지만 글자를 적을 때는 한자의 원형을 보여주기 위해 각각 별도로 표기한 것을 말하는 것이다.

참조 : 훈민정음과 중세한국어(백두현)

'훈민정음' 카테고리의 다른 글

| 훈민정음 기초지식1 (0) | 2020.09.30 |

|---|---|

| 문자 유형의 특성 (0) | 2020.09.30 |

| 훈민정음의 문자창제특징 (0) | 2020.09.28 |

| 문자의 종류 (0) | 2020.09.28 |